O blues da nostalgia nuclear

“Nostalgia” é uma palavra cunhada a partir do grego antigo, no século XVII, para descrever a saudade quase patológica que mercenários suíços tinham ao trabalhar longe da terra natal.

Podemos ter nostalgia por objetos, lugares e circunstâncias felizes por que passamos e que, também pelo grau de idealização que sobrepomos a eles, sabemos serem impossíveis de recuperar.

Dificilmente alguém pensaria num trauma sob o aspecto de saudade ou nostalgia, a não ser que tempo suficiente tenha passado.

Arqueólogos, escavando cemitérios de 5.000 anos, encontram um casal de mãos dadas e o sofrimento daquelas mortes, por maior que tenha sido para quem morreu e para aqueles próximos deles no passado, se transforma em um sentimento com certeza terno — e talvez até romântico.

O sofrimento já está totalmente apaziguado e o que resta é o gesto carinhoso de quem dispôs, entre flores, os corpos de pessoas próximas que morreram ao mesmo tempo.

Quando inventei a expressão “nostalgia nuclear”, é claro que percebi um potencial de ironia macabra, talvez um pouco como o turismo que hoje existe em cidades evacuadas após acidentes nucleares.

Afinal, que tipo vicioso de saudades poderíamos ter do acidente em Goiânia, onde populares encontraram no lixo uma máquina de radioterapia, violaram o lacre e intoxicaram a si próprios, dezenas de pessoas e uma grande área que precisou ser cuidadosamente limpa? Que tipo de saudades poderíamos ter de Hiroshima ou Chernobyl? Mas será que a nostalgia é apenas da felicidade passada?

Quando assisti o episódio de Mad Men em que Don Draper explica que “nostalgia, em grego, é literalmente ‘a dor de uma ferida antiga’”, acreditei nisso, porque fazia sentido, mesmo a etimologia sendo fictícia.

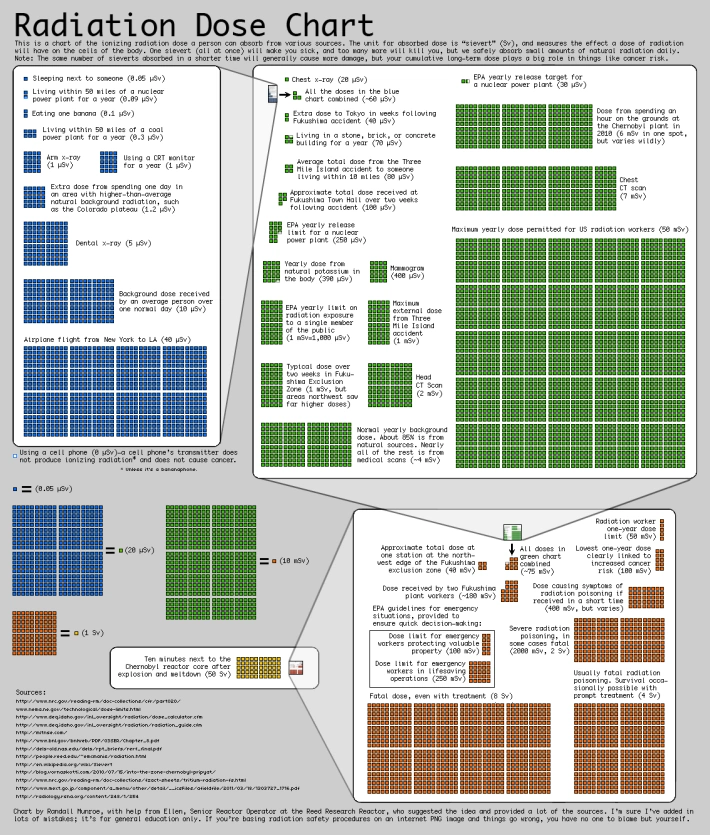

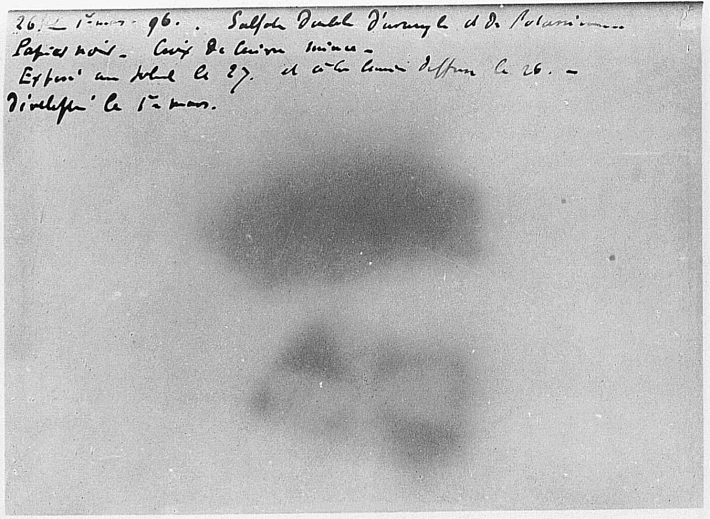

Toda grande tragédia carrega consigo também a nostalgia pelo momento anterior, de ingenuidade e total desconhecimento do que viria pela frente. Becquerel e Marie Curie, pioneiros da descoberta da radioatividade, morreram ambos intoxicados por ela. Os cadernos e até o livro de receitas culinárias de Marie Curie mesmo hoje, mais de 100 anos depois, ainda estão contaminados, só podendo ser manuseados com aparato especial.

A cientista refinou quase que totalmente sozinha três toneladas de pechblenda para obter algumas gramas do elemento rádio (Ra) – que brilhava no escuro de tão radioativo, mas que ela, ainda assim, ignorante dos efeitos disso sobre sua saúde, carregava num vidrinho no bolso da camisa.

Obs: sob certo aspecto, isso justifica e desculpa em muito a ignorância dos populares em Goiânia, fascinados infantilmente pelo brilho verde do Césio 137 que, claro, nunca deveria estar perdido num lixão de qualquer forma.

Vítima de uma leucemia comum em intoxicação por raios gama, muito embora naquele momento (década de 30) já se desconfiasse da toxicidade da radiação, Marie Curie negou até o fim uma relação causal entre sua doença e as substâncias que tanto amava.

E com ela começa certa hubris trágica que envolve boa parte do pensamento científico sobre a radiação — que toma uns golpes de tempos em tempos, parece diminuir, mas sempre volta — talvez um pouco amarrotada e menos poderosa, mas ainda assim bastante perigosa.

Há uma tensão entre as necessidades geopolíticas, ideológicas e mercantis e o reconhecimento das qualidades estocásticas envolvidas não só na emissão “probabilística” de partículas, mas em toda a rede de necessidades de segurança envolvidas com os fins pacíficos ou não da energia nuclear.

Isto é, para simplificar, a hubris científica é não reconhecer o que popularmente chamamos de “lei de Murphy”. Isso ficou claro tanto em Chernobyl — que desculpamos, como em Goiânia, com a “estocástica” da burocracia de governos capengas e empresas privadas corruptas — quanto em Fukushima, onde a “estocástica” de um terremoto seguido de tsunami jamais fora considerada.

Se você está perdendo a minha metáfora, talvez eu deva qualificar que a palavra “estocástico” (“aleatório”, “não determinístico”) é mais utilizada para aqueles cânceres que surgem numa população contaminada, mas que não podem ser facilmente (causalmente, cientificamente) conectados à contaminação. Basicamente, em alguns casos, não dá para saber qual o grau de “culpa” da contaminação – daí que os números de pessoas afetadas por acidentes variem extremamente.

Além disso, Chernobyl não foi um evento “burocrático” isolado: os acidentes nucleares sempre foram comuns. O acidente com o submarino nuclear K-19, em 1961, foi não só causado por problemas em peças e arrogância de militares, como criou a situação “estocástica” de colocar 6 jovens para soldarem uma peça dentro de uma sala ao lado do reator, com roupas protetoras erradas — químicas.

Morreram dias após a exposição.

As roupas certas não estavam disponíveis, alguém na linha de comando esqueceu de fornecê-las ao submarino.

E a antiga União Soviética não estava sozinha. O “núcleo demônio”nos EUA matou dois cientistas e intoxicou alguns outros. Um deles usava uma chave de fenda para regular a separação entre as duas partes da esfera, o que aumenta ou diminui a reação em cadeia — algo que eles chamavam de “fazer cócegas na cauda do dragão”, e deixou a chave cair. Felizmente ele rapidamente conseguiu evitar que a criticalidade seguisse por muito tempo, o que salvou a vida dos outros cientistas dentro do laboratório.

Ele próprio morreu nove dias depois.

Após esses eventos, os “testes de criticalidade” passaram a ser feitos por máquinas, e com muito maior proteção dos humanos envolvidos.

Porém, nada se compara ao que os aproximadamente 600.000 (seiscentos mil, isto mesmo) “liquidadores” tiveram que enfrentar para limpar Chernobyl após o acidente e construir o "sarcófago".

Após robôs começarem a falhar pelo excesso de radiação, que naqueles níveis (os mais altos já medidos fora de situações controladas) estragava até os elementos eletrônicos dos circuitos, humanos vestindo uma pesada armadura faziam no máximo seis corridas diárias de não mais do que quarenta e alguns segundos, portando uma pá, para limpar os fragmentos altamente radioativos que haviam voado para o teto de um dos prédios.

Os sobreviventes até hoje possuem uma variedade de doenças ligadas ao conserto do acidente que é, de longe, o mais grave até hoje (Fukushima pode vir a ficar mais complicado mas, por enquanto, embora tenha a mesma classificação de “gravíssimo”, nível 7, jogou dezenas ou centenas de vezes menos radiação no ambiente que Chernobyl).

Estes heróis soviéticos até hoje lutam para receber atendimento de saúde de seu país e uma compensação justa. Os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki sofreram ainda mais do que com os efeitos diretos, e o descaso do governo, sofreram também com a discriminação.

A ignorância, em assuntos nucleares, não é só prerrogativa dos políticos e cientistas, mas também da população.

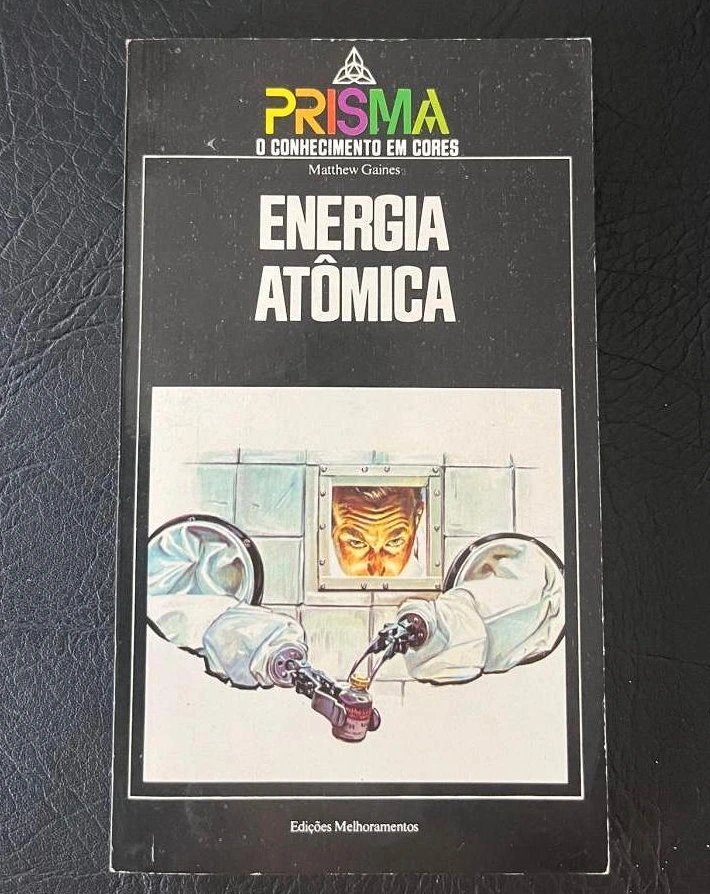

Pessoalmente, minha infância foi marcada por filmes como The Day After, Threads — e mesmo De volta para o Futuro (no qual, para quem não lembra, havia plutônio roubado de Líbios). E fora o pavor constante com uma “Terceira Guerra Mundial” e um “inverno nuclear”, livros como Energia Atômica, da Coleção Prisma me fascinavam muito.

Então, como criança dos anos 80, a nostalgia nuclear tem um sentido bem específico para alguém como eu, que presenciou, na TV, o acidente de Chernobyl com 11 anos de idade, depois de ver todos esses filmes e curtir seu livro eventual de divulgação científica sobre Marie Curie, Einstein e o que mais fosse ligado a “física moderna”.

Nos irônicos anos 90, os Simpsons com seu peixe de três olhos e constantes referências ao trabalho de Homer Simpson numa usina nuclear haviam se tornado uma reação pós-moderna, como tudo então, moralmente ambígua — mas, ufa, pelo menos podíamos rir, por um instante, da tolice da energia nuclear.

Mas mais do que esse sentido pessoal e particular de nostalgia (e até humor!), da infância de medo de hecatombe nuclear, há o aspecto particular do tempo que duram os resíduos radioativos, e a duração do próprio equipamento vinculado a energia nuclear.

Há algo de steampunk em usinas nucleares: enquanto por todo lado as coisas, principalmente na área da eletrônica, hoje se renovam completamente numa questão de meses, há muitos reatores montados na década de 60 ainda em operação.

Obs: Fukushima tem um dos reatores montado em 1967, e todos eles entraram em operação durante a década de 70, por exemplo.

Assim, esses equipamentos que não podem envelhecer, mas que logo inevitavelmente ficam datados — o que deve tornar o trabalho dos engenheiros nucleares extremamente difícil, pois soluções melhores já existem a décadas, mas é preciso sustentar os desenhos velhos enquanto funcionarem “bem” —, parecem possuir inerentemente e revelar dramaticamente o aspecto total da hubris e do sofrimento embutidos.

Paredes pátina, botões indicados com rotulador, canos expostos, metal descascado ou repintado várias vezes – coisas limpas com procedimentos altamente abrasivos e químicos centenas de milhares de vezes. Na verdade, isso é algo que se percebe algumas vezes nos equipamentos radiológicos de hospitais também.

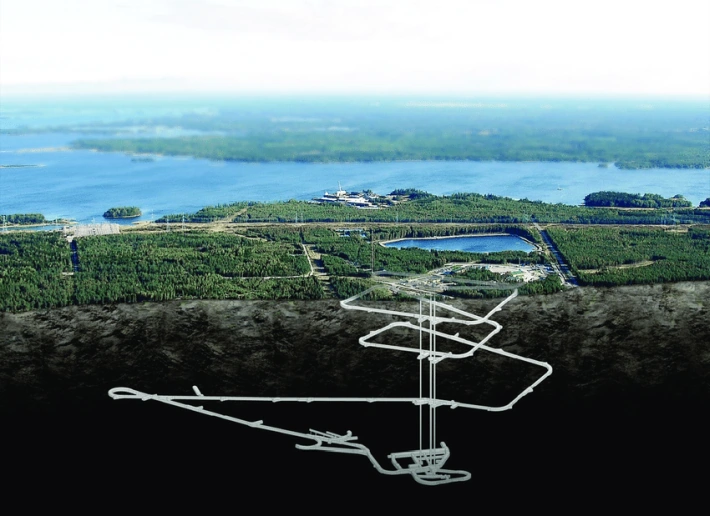

E o lixo, os resíduos, que em alguns casos precisam ser protegidos por literalmente milhares de anos — dezenas de milhares de anos em alguns casos! Mas mesmo falando dos objetos que Marie Curie usava em seu dia a dia, estamos falando de uma extensão temporal abusiva em nossa confiança em que a lei de Murphy não vai intervir.

A organização de uma das minas usadas para despejo de lixo radioativo se preocupa com a sinalização a colocar na porta: nenhuma língua que se conhece dura 90.000 anos e todo tipo de transformação a nível mundial, mesmo que não extinção total, pode ocorrer nesse tempo.

Daí como explicar para os “goianos” de daqui a 90.000 anos que é melhor não abrir aquela porta?

E, mais do que esses aspectos de nostalgia, o aspecto mais terrivelmente belo, e não menos triste da realidade da energia nuclear: as zonas de exclusão. Grandes regiões da terra hoje – no Cazaquistão uma região do tamanho do País de Gales que serviu para testes nucleares.

A cidade de Pripyat, ao lado de Chernobyl, terra e geleiras na Nova Zembla, o Atol de Bikini... regiões inutilizáveis para uso humano por longuíssimo tempo. Ainda que, aparentemente, a vegetação se recupere rapidamente – quantos animais atingidos ao longo do tempo?

Ninguém sabe.

Outro reconhecimento terrivelmente nostálgico talvez seja o de uma época ingênua onde tudo isso era visto com esperança — por exemplo, no início e durante o Projeto Manhattan, em que, pela primeira vez, parte da consciência moral de alguns dos cientistas parece ter sido convocada.

Um esforço de época de guerra, tão genuíno, acabar com uma decisão tão, para dizer o mínimo, controversa, de detonar duas bombas sobre civis: de uma hora para outra realmente perdemos a ingenuidade. Algumas pessoas no mundo agora tinham o poder de destruí-lo completamente.

Quando menino, entre os livros da década de 50 e 60 a que eu tinha acesso na biblioteca da escola, e os filmes apocalípticos, havia o movimento ecológico e as manifestações antinucleares dos anos 70.

A discrepância entre o medo e a “glória da ciência” não passava batida. Então não é só o caso da nostalgia apropriada por minha própria infância em torno dessas ideias: essa discrepância em si revelava, já olhando quando criança, uma qualidade confessamente triste.

Os livros revelavam as políticas de cada época, de acordo com os problemas que cada época era capaz de reconhecer. Na década de 80, cientistas foram convocados pelos militares responsáveis pelo programa nuclear brasileiro. O plano era 90 usinas nucleares em funcionamento, no Brasil, até 2010.

Consta que isso a princípio deprimiu muito José Lutzemberger, mas ele logo se recuperou, pensando “isso é simplesmente impossível, não vai acontecer”. Lutzenberger foi talvez também o principal responsável pelo Brasil não ter um programa nuclear bélico.

Hoje, os defensores de certa ideologia de crescimento econômico, ainda acreditam que a energia nuclear é necessária.

Na ponta do lápis, consideradas as externalidades, mesmo com base em considerações extremamente conservadoras, levando em conta a possibilidade de acidentes de acordo com os que já ocorreram, e uma possível melhoria com reatores de ciclo de tório – ainda assim a energia nuclear é basicamente fazer um empréstimo do futuro.

O custo monetário de fechar Chernobyl, além do custo humano, chegou a 18 bilhões de dólares nos valores da década de 80. Não se sabe bem como se vai fazer com Fukushima, que ainda é uma situação extremamente complicada (embora ainda haja certo exagero — entre os jornalistas de Facebook — quanto ao que foi despejado no ar e no mar até agora).

Chernobyl foi talvez o principal evento que causou o fim da União Soviética, não só pela questão moral, mas porque quebrou o país também financeiramente. O lixo radioativo não só é difícil de salvaguardar por milhares de anos em termos do ambiente: é com ele que se faz bombas sujas.

Então se torna também uma questão estratégica, que requer segurança constante e talvez até inventariado constante.

Enfim, é confiar demais na probabilidade. Como Marie Curie, mesmo a evidência da doença em si própria não foi suficiente para ela acreditar numa relação causal — e os cientistas, como todos nós, muitas vezes são cegos pelas próprias paixões.

Quanto aos políticos e empresários, aí a coisa parece ser ainda pior: mesmo com a evidência de extremo sofrimento jogado sobre populações indefesas, muitas vezes o algoritmo do poder e do lucro lhes é mais importante. Isso é o business as usual para boa parcela das corporações e governos.

Porém, mesmo do ponto de vista puramente psíquico, emocional, as tragédias da radiação, e seus efeitos de extremamente longa duração seguirão tocando nossas mentes por milênios.

O que já está em funcionamento (ou em complicação atual, como Fukushima), e os arsenais remanescentes, já são preocupação suficiente. Ainda assim a tristeza e a lembrança da tragédia possui uma função catártica: não só é aprender com o passado, mas também o desenvolvimento agudo de compaixão e engajamento.

O que ouvir

◦ Debate sobre desastres nucleares no Atrás do Front:

O que ler

◦ Hiroshima, John Hesler;

◦ Cat’s Cradle, Kurt Vonnegut Jr. — o desastre no livro não é nuclear, mas o cientista criador do dispositivo de fim do mundo é inspirado na mentalidade científica dos cientistas do Projeto Manhattan;

◦ The Legacy of Chernobyl, Zhores Medvedev.

O que assistir

◦ Sobre as vítimas de Hiroshima, Chuva Negra (um dos melhores e mais tocantes filmes já feitos);

◦ Sobre o evento com o submarino nuclear K-19, The Widowmaker;

◦ Stanley Kubric explica o absurdo da guerra fria com humor em Dr. Strangelove;

◦ O documentário Trinity and Beyond mostra cenas de vários testes impressionantes;

◦ Meryl Streep luta para fundar um sindicato em uma usina nuclear e é contaminada por plutônio em Silkwood;

◦ Sobre o acidente em Goiânia: Césio 137, o Pesadelo de Goiânia;

◦ O impressionante The Battle or (of) Chernobyl;

◦ O não menos impressionante discovery: Disaster at Chernobyl;

◦ Belíssimo documentário sobre tumbas radioativas, Into Eternity;

◦ Documentário sobre o teste no atol de Bikini, Radio Bikini;

◦ Série Chernobyl da HBO, Chernobyl;

Mais?

◦ Extensa lista de filmes sobre questões nucleares na Wikipedia em inglês.

Publicado pela primeira vez em outubro de 2013, no site Papo de Homem

tzal.org

tzal.orgA condição humana

Uma reflexão sobre gostos e filmes, e dificuldades que as pessoas, pessoando, têm com certos gêneros.

tzal.org

tzal.orgA húbris científica

A ciência anda confiando demais no próprio taco, projetando uma sombra sobre o futuro.

GLOBO

GLOBOLixo nuclear de extinta mina de urânio ocupa área de cem Maracanãs

Exploração da INB terminou em 1995, mas terreno não foi descontaminado. Comissão de energia encontrou problemas na manutenção dos resíduos.

tzal.org

tzal.orgAs premissas injustificadas da ciência

A maioria de nós acredita que as trevas do pensamento supersticioso e irracionalista, em que a vontade se confunde com realidade, foi absolutamente superado pela ciência. Porém, até que ponto a ciência realmente explica as coisas, e ela pode superar ou substituir de fato o sentimento religioso e prover sentido para a vida humana? Isso é uma pretensão verdadeiramente científica ou apenas expectativa de seus seguidores menos esclarecidos? Mais do que isso, o quanto ainda persiste de irracionalista na própria ciência?

Grupo de Whatasapp (apenas anúncios)

todo conteúdo, design e programação por Eduardo Pinheiro, 2003-2024

(exceto onde esteja explicitamente indicado de outra forma)